最新公告栏

最新公告栏

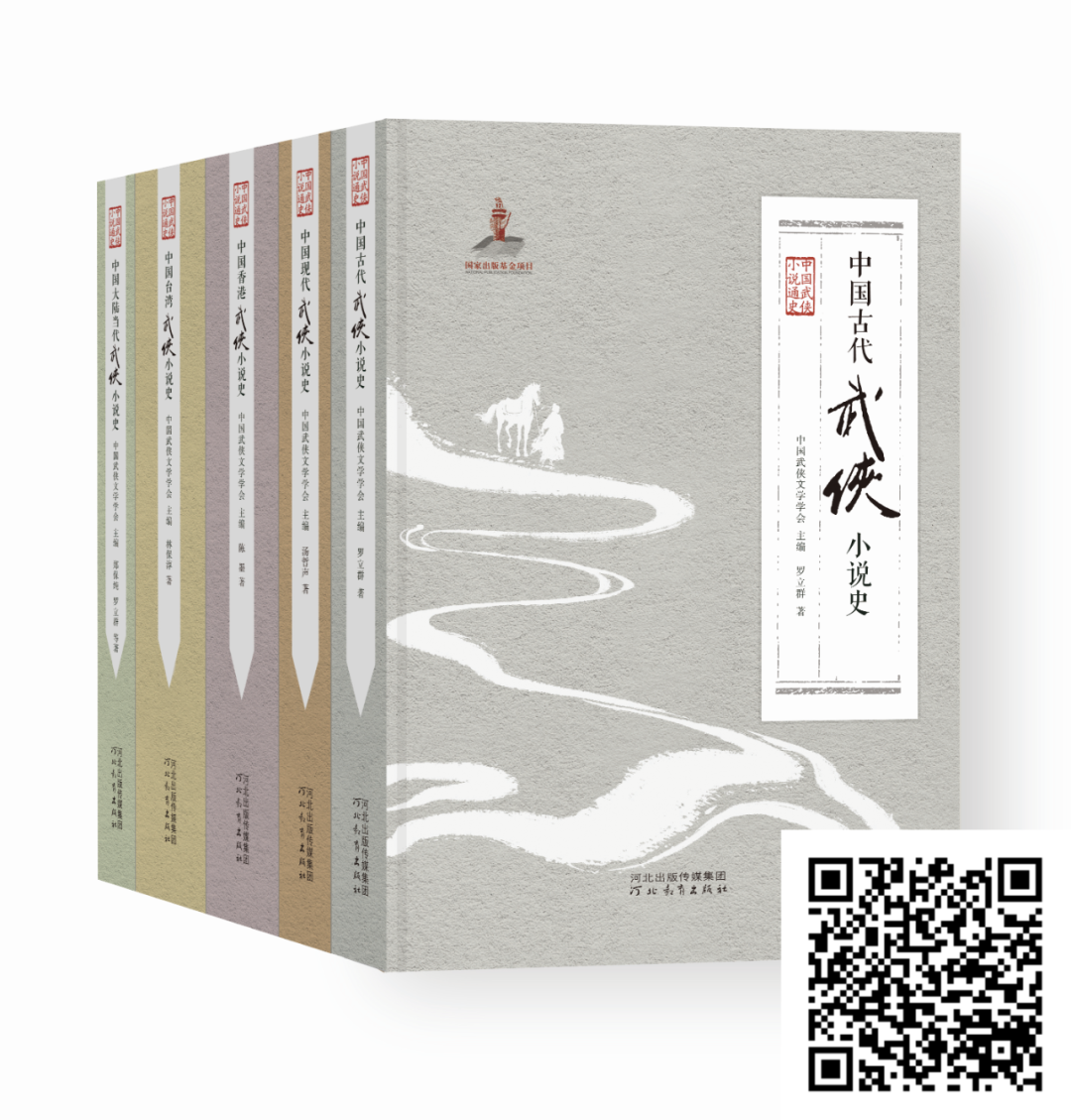

河北教育出版社推出五卷本《中国武侠小说通史》:集大成式的武侠小说史研究成果

- 来源:河北教育出版社有限责任公司

- 发布时间: 2025-10-22

- 被阅览次数:17次

在中国人的阅读记忆中,武侠小说构成了独特的精神图谱。那些藏在课本下的金庸小说、抄满古龙名句的笔记本、传阅至破旧的武侠杂志,不仅是个体的青春印记,更是一个时代的文化表征。近日,由河北教育出版社推出的《中国武侠小说通史》以五卷本的整体架构,首次系统梳理了从先秦至21世纪中国武侠小说的发展脉络,既是一部严谨的学术集成,更是一部解读中国武侠基因的“江湖启示录”。

长按识别二维码即可购买

国内首部:为散落的“江湖记忆”树立学术坐标

武侠小说虽然拥有广泛的读者群,但长期被视作消遣读物,真正学术意义上的武侠小说史撰写与出版,是近四十余年才逐步展开的。然而,由于资料散佚、作品体量庞大且研究者稀缺,学界始终缺乏一部系统、完整的武侠文学通史。2021年中国武侠文学学会换届后,决定编撰一部“全景式通史”,最终确立“古代—现代—香港—台湾—大陆当代”五卷框架,旨在梳理武侠文学的历史脉络,推动其系统性传承。

本书的编纂团队汇聚了中国武侠文学学会的权威学者,各卷主编均为领域专家:古代卷作者罗立群是暨南大学教授、古龙研究专家,曾担任古龙经纪人;香港卷作者陈墨被誉为“国内金庸研究第一人”,著有《陈墨评金庸系列》,学术积淀深厚;台湾卷作者林保淳是台湾师范大学教授,率先在台湾高校开设武侠课程;现代卷汤哲声、大陆当代卷郑保纯等,也都是各自领域的权威。他们耗时多年,从散佚的史料、旧刊、绝版小说中“钩沉辑佚”,并在对这些史料的鉴别、梳理、分析、研究中,构建起自己的文学史体系。如陈墨为写香港卷,三年内读完千余部旧版武侠小说,其用力之深,足见一斑。

《中国武侠小说通史》系统梳理了几千年来中国武侠小说的发展历程,阐述了不同历史时期武侠小说的发展演变概况,揭示了中国武侠小说发展的历史规律和文化特质。其中,《中国古代武侠小说史》梳理了上自先秦、下迄清末民初两千多年间武侠小说的发展历程,对侠的起源和定义、武功的发展史、新旧武侠的区别等进行了深入探讨和研究;《中国现代武侠小说史》聚焦民国时期武侠转型,剖析向恺然(平江不肖生)、李寿民(还珠楼主)、王度庐等名家的创作;《中国香港武侠小说史》《中国台湾武侠小说史》则分别梳理港台武侠黄金时代,从金庸、梁羽生到古龙、温瑞安,还原“新派武侠”的崛起与革新;《中国大陆当代武侠小说史》则记录大陆武侠从停滞到网络复兴的历程,包括《诛仙》等新作的突破。

这套书既是对中国武侠文学史的首次系统“存档”,让散落在民间的“江湖记忆”有了清晰的学术坐标;也通过梳理侠义精神,将“扶危济困”“为国为民”等核心价值提炼出来。因其厚重性、学术性、创新性,这套书入选了国家出版基金资助项目、“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目。

本书的编纂团队汇聚了中国武侠文学学会的权威学者,各卷主编均为领域专家:古代卷作者罗立群是暨南大学教授、古龙研究专家,曾担任古龙经纪人;香港卷作者陈墨被誉为“国内金庸研究第一人”,著有《陈墨评金庸系列》,学术积淀深厚;台湾卷作者林保淳是台湾师范大学教授,率先在台湾高校开设武侠课程;现代卷汤哲声、大陆当代卷郑保纯等,也都是各自领域的权威。他们耗时多年,从散佚的史料、旧刊、绝版小说中“钩沉辑佚”,并在对这些史料的鉴别、梳理、分析、研究中,构建起自己的文学史体系。如陈墨为写香港卷,三年内读完千余部旧版武侠小说,其用力之深,足见一斑。

《中国武侠小说通史》系统梳理了几千年来中国武侠小说的发展历程,阐述了不同历史时期武侠小说的发展演变概况,揭示了中国武侠小说发展的历史规律和文化特质。其中,《中国古代武侠小说史》梳理了上自先秦、下迄清末民初两千多年间武侠小说的发展历程,对侠的起源和定义、武功的发展史、新旧武侠的区别等进行了深入探讨和研究;《中国现代武侠小说史》聚焦民国时期武侠转型,剖析向恺然(平江不肖生)、李寿民(还珠楼主)、王度庐等名家的创作;《中国香港武侠小说史》《中国台湾武侠小说史》则分别梳理港台武侠黄金时代,从金庸、梁羽生到古龙、温瑞安,还原“新派武侠”的崛起与革新;《中国大陆当代武侠小说史》则记录大陆武侠从停滞到网络复兴的历程,包括《诛仙》等新作的突破。

这套书既是对中国武侠文学史的首次系统“存档”,让散落在民间的“江湖记忆”有了清晰的学术坐标;也通过梳理侠义精神,将“扶危济困”“为国为民”等核心价值提炼出来。因其厚重性、学术性、创新性,这套书入选了国家出版基金资助项目、“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目。

精神溯源:刻在中国人基因里的侠义精神

《中国武侠小说通史》不仅写小说史,更深挖其背后绵延千年的精神内核——早已融入中华民族血脉的侠义精神。

早在先秦时期,侠义精神的核心就已奠定。《韩非子》中“侠以武犯禁”首次将“侠”与“武”关联,但这只是韩非子站在法家立场上,指出侠好勇斗狠的一面,没有完全阐明侠的本质。墨家提出的“任侠”观,更能精准定义侠的本质:“士损己而益所为”“为身之所恶以成人之所急”。司马迁在《史记·游侠列传》中,强调其“言必信,行必果,不爱其躯,赴士之困厄”的特质。

不同时代,侠义精神也在变:先秦两汉时,任侠是社会风尚,上至王公卿相,下至布衣食客,都以“轻死重义”为傲——荆轲刺秦王、程婴舍身救孤,是“为知己死”的悲壮;魏晋南北朝时期战乱频仍,这时期的侠表现出强烈的世族豪强化色彩;唐代社会开放,侠的形象多元,既有豪放不羁的豪侠,也有御剑飞行的剑侠;宋代重文轻武,侠走向世俗,“江湖义气”成核心,武林、绿林兴起,师徒、兄弟的类家族关系出现;明清时期,侠借帮会、秘密社团活动,同时扛起“抗外敌”的责任,侠义精神与民族大义绑定。

到了近现代,侠义精神又有新解:民国武侠中,“以武救国”成为主流,霍元甲对抗外国大力士、杜心五助孙中山革命;随着新派武侠小说崛起,金庸提出“为国为民,侠之大者”;当代武侠小说中,侠义精神更趋多元,既有传统价值的坚守,也有个人情感的张扬,不变的始终是“扶危济困、追求正义”的内核。

《中国武侠小说通史》不仅为武侠文学研究树立了学术标杆,更通过系统梳理千年武侠脉络,为理解中华民族精神提供了一把钥匙。

早在先秦时期,侠义精神的核心就已奠定。《韩非子》中“侠以武犯禁”首次将“侠”与“武”关联,但这只是韩非子站在法家立场上,指出侠好勇斗狠的一面,没有完全阐明侠的本质。墨家提出的“任侠”观,更能精准定义侠的本质:“士损己而益所为”“为身之所恶以成人之所急”。司马迁在《史记·游侠列传》中,强调其“言必信,行必果,不爱其躯,赴士之困厄”的特质。

不同时代,侠义精神也在变:先秦两汉时,任侠是社会风尚,上至王公卿相,下至布衣食客,都以“轻死重义”为傲——荆轲刺秦王、程婴舍身救孤,是“为知己死”的悲壮;魏晋南北朝时期战乱频仍,这时期的侠表现出强烈的世族豪强化色彩;唐代社会开放,侠的形象多元,既有豪放不羁的豪侠,也有御剑飞行的剑侠;宋代重文轻武,侠走向世俗,“江湖义气”成核心,武林、绿林兴起,师徒、兄弟的类家族关系出现;明清时期,侠借帮会、秘密社团活动,同时扛起“抗外敌”的责任,侠义精神与民族大义绑定。

到了近现代,侠义精神又有新解:民国武侠中,“以武救国”成为主流,霍元甲对抗外国大力士、杜心五助孙中山革命;随着新派武侠小说崛起,金庸提出“为国为民,侠之大者”;当代武侠小说中,侠义精神更趋多元,既有传统价值的坚守,也有个人情感的张扬,不变的始终是“扶危济困、追求正义”的内核。

《中国武侠小说通史》不仅为武侠文学研究树立了学术标杆,更通过系统梳理千年武侠脉络,为理解中华民族精神提供了一把钥匙。

重温与发现:一部唤醒青春记忆的“江湖宝典”

《中国武侠小说通史》不仅是一部继往开来、集大成的重要学术成果,对普通读者而言,它更像一扇门——轻轻推开,便是那段白衣胜雪、剑气如虹的青春记忆。

从金庸的宏大叙事到古龙的浪子情怀;从精通百家、杂学足以与金庸并立的司马翎,到历经“三变”、勇于自我创新的萧逸;从周游各地、对民俗风情颇为熟悉的东方玉,到精熟明史、渴望塑造“守法”侠客的云中岳……都可以在这套书中重温。更难得的是,书中几乎囊括所有重要的武侠作家,梳理其创作脉络,可供武侠爱好者“按图索骥”。

各卷作者多年沉浸武侠世界,那些鲜为人知的武林掌故也被娓娓道来。比如,在古龙横空出世之前,与金庸并称“瑜亮”的是卧龙生。其代表作《飞燕惊龙》曾以笔名“金童”及书名《仙鹤神针》在香港连载。因屡被改编为影视剧,《仙鹤神针》的影响力甚至超越了原作。“上官鼎”不是一个人,而是刘兆藜、刘兆玄、刘兆凯三兄弟共用的笔名。《剑毒梅香》原为古龙开笔之作,中途辍笔后由上官鼎续写。据说古龙后来颇为懊悔,因他对书中“七绝神君”梅山民这一角色极为喜爱,这样一来就失去了对这个人物的创作主动权。“如来神掌”风行四十余年,贯穿半部香港武侠史。然而,很少有人知道,“如来神掌”出自铁血江湖派作家柳残阳的《天佛掌》。司马紫烟因代笔诸葛青云的《江湖夜雨十年灯》出道,连这个笔名也是诸葛青云一并赠予的……

作者在书中亦秉持学术良知,不回避武侠小说的诸多问题:套路化严重、代笔泛滥、伪作横行,部分作品充斥血腥暴力与色情描写,直言有些作者“为稻粱谋”之心过切。书中也直面武侠黄金时代已逝的现实——“作者寥寥可数,读者大幅锐减”。然而,作者并未灰心,因为“文学的生命,自会寻找它最适合的出路”。

武侠小说写出了中国人有血有肉的生活史和世俗社会的独特风貌。那片江湖曾是无数人的青春记忆,如今,武侠小说的黄金时代已经远去,但侠义精神从未消亡。让我们翻开这套书,回溯充满传奇的武侠小说历史,感受深植于每个中国人的精神血脉中生生不息的武侠精神。

从金庸的宏大叙事到古龙的浪子情怀;从精通百家、杂学足以与金庸并立的司马翎,到历经“三变”、勇于自我创新的萧逸;从周游各地、对民俗风情颇为熟悉的东方玉,到精熟明史、渴望塑造“守法”侠客的云中岳……都可以在这套书中重温。更难得的是,书中几乎囊括所有重要的武侠作家,梳理其创作脉络,可供武侠爱好者“按图索骥”。

各卷作者多年沉浸武侠世界,那些鲜为人知的武林掌故也被娓娓道来。比如,在古龙横空出世之前,与金庸并称“瑜亮”的是卧龙生。其代表作《飞燕惊龙》曾以笔名“金童”及书名《仙鹤神针》在香港连载。因屡被改编为影视剧,《仙鹤神针》的影响力甚至超越了原作。“上官鼎”不是一个人,而是刘兆藜、刘兆玄、刘兆凯三兄弟共用的笔名。《剑毒梅香》原为古龙开笔之作,中途辍笔后由上官鼎续写。据说古龙后来颇为懊悔,因他对书中“七绝神君”梅山民这一角色极为喜爱,这样一来就失去了对这个人物的创作主动权。“如来神掌”风行四十余年,贯穿半部香港武侠史。然而,很少有人知道,“如来神掌”出自铁血江湖派作家柳残阳的《天佛掌》。司马紫烟因代笔诸葛青云的《江湖夜雨十年灯》出道,连这个笔名也是诸葛青云一并赠予的……

作者在书中亦秉持学术良知,不回避武侠小说的诸多问题:套路化严重、代笔泛滥、伪作横行,部分作品充斥血腥暴力与色情描写,直言有些作者“为稻粱谋”之心过切。书中也直面武侠黄金时代已逝的现实——“作者寥寥可数,读者大幅锐减”。然而,作者并未灰心,因为“文学的生命,自会寻找它最适合的出路”。

武侠小说写出了中国人有血有肉的生活史和世俗社会的独特风貌。那片江湖曾是无数人的青春记忆,如今,武侠小说的黄金时代已经远去,但侠义精神从未消亡。让我们翻开这套书,回溯充满传奇的武侠小说历史,感受深植于每个中国人的精神血脉中生生不息的武侠精神。

冀公网安备 13010502001982号

冀公网安备 13010502001982号